《住宅與房地產》雜志刊發周宏泉董事長文章:從經營思維偏差到系統性失衡——物業管理行業發展困局反思

發布時間: 2025-04-15

中國物業管理行業在快速城市化進程中曾被視為“朝陽產業”,前20年發展取得了不錯的社會綜合認同度:“四保一服”模式專一,物業保值效果明顯,業主滿意水平較高,基層社區治理配合密切,政府認可支持力度很大,社會欣賞口碑聲譽很好,行業就業者揚眉吐氣。然而最近二十多年來,物業服務行業各種經營理念和技術創新層出不窮,令人眼花繚亂。但是行業發展卻日漸步入困局。和前二十年發展比,服務水平普遍差了,物業企業利潤薄了,員工待遇地位降了,業主滿意支持度低了,社區各種矛盾多了,政府認同支持力度小了。有人說是物業管理行業學習香港模式制度沒有學到精髓,畫虎類貓,制造了很多問題。如物業費包干制養成物業拼命省錢、虧損時業主不擔責任的互動模式;業主大會制度養成業主只要權利不要義務的習慣。有人說是業主意識問題。如業主不了解物業費如何形成,用于什么,所以才提出要按套內面積收費,按公共分攤收費;業主不了解物業管理本身一直就是業主事務自主自決,卻總要喊著自治,把自決自治等同于取締物業管理行業,自建服務團隊。有人說是基層政府認知局限,短期主義。說基層政府部門唯一關心的就是維穩,生怕發生業主群體事件。業主說空置房不該交費,一鬧,政府就出臺空置房費用打折政策;業主說裝修押金不合理,一鬧,政府立刻發文取締;業主說物業費還是太高了,一鬧,政府就忙著立法降低物業費標準。作為物業服務行業的一員老兵,幾乎全程經歷了大陸物業管理行業發展全過程。我認為,所有這一切的始作俑者,還是物業管理行業自身。我們要學會反思,學會透過現象看本質,學會從最基本的管理底層邏輯看問題。因此,在本人看來,物業管理行業經歷了一個從經營思維偏差到系統性失衡的發展過程。

.png)

物業費包干制的正式確立源于2003年11月國家發改委和建設部聯合發布的《物業服務收費管理辦法》。該文件第九條首次明確業主與物業企業可約定采用“包干制”或“酬金制”收取物業服務費用。此前,上世紀八九十年代,中國大陸的住房制度改革,由分配制轉向商品化。當時商品房政策還處于探索階段,絕大多數居民連物業管理這個概念都沒聽說過。酬金制模式是一種年度物業費民主調節機制,需要廣大業主的廣泛參與。而當時的大陸居民,還缺乏物業服務消費意識和物業管理參與認知,也缺乏成熟的業主大會參與機制。包干制則采取業主支付固定費用,物業企業承擔經營盈虧的模式,即盈余歸物業服務企業,虧損則也由物業服務企業承擔。包干制以其易操作、便利性,很好地適應了當時的物業管理發展階段和發展情勢,成為當時物業管理發展初級階段、居民對物業管理認知度極低的課題的最佳解決方案。物業費包干制起源的本質,是中國物業管理市場化改革的產物,其核心邏輯是通過政策引導建立業主與企業間的市場化契約關系,以簡單化定價模式來降低交易成本。當時大家并沒有充分意識到包干制的副作用,就是極大延緩了物業管理行業提升業主對于物業管理認知度和參與度的迫切需求。從業主角度看,物業管理的盈虧與自己沒有多大關系,與自己有關系的只有物業費收費標準高低,以及物業公司拿了物業費卻并沒有讓自己過上“業主自己期望的生活”。因為當時物業管理行業還缺乏,而且至今也還是缺乏標準溝通意識,至今也沒有意識到,標準的溝通才是物業服務管理的重中之重,核心的核心,服務的主線,有效管理和高效管理的落腳點。標準的溝通意識,其實就是物業管理行業客戶服務意識落地的必然踐行方式。業主對物業管理缺乏法理和倫理的基本認知,所造成的業主群體對物業管理行業的偏見,至今還在極大地影響著大陸物業管理健康發展的進程。大陸業主大會屬于非法人組織,業主利益與公共利益捆綁度不高,參與機制操作難度偏高,業主對于物業管理認知度偏低,業主公共意識不足,這都造成業主在思考和處理業主之間、業主與業委會之間、業主與物業之間、業主與公共秩序之間的課題時,偏于個人利益驅動,缺乏利益平衡的自覺。當然,畢竟業主群體屬于弱組織性群體,因此,作為組織化程度很高的物業行業和物業企業,對未能很好地識別問題的根源,抓準與各界互動的機會,采取有效的措施,來彌補缺乏標準溝通意識和技能所造成的鴻溝,應該要負主要責任。歸根結底,這與物業管理行業的中高層經營者社會公民素質匱乏和經營管理的深層認知能力息息相關。

.png)

物業管理行業當前陷入困局的核心矛盾在于:企業試圖通過短期逃避性策略,如降價、降本、智能化、多元化,來掩蓋服務經營管理能力缺陷的本質問題,而非直面業主需求與行業服務升級的深層挑戰。2023年甘肅蘭州新區推出政策,對空置6個月以上住宅物業費按50%收取,表面降低業主持有成本,實則導致物業企業收入銳減。物業管理行業缺乏與政府的標準溝通能力,不去爭取有利于物業管理行業健康發展的立法政策環境,反而為維持利潤進一步削減安保、綠化等基礎服務投入,形成“收費降→服務差→業主更不滿”的惡性循環。企業領導們忙著通過壓縮成本來減虧,而不是通過提升企業團隊成員的標準溝通能力,透過透明化溝通爭取業主理解。某頭部物業企業完全違背“人員品質就是服務品質”的物業服務管理規律,于2022年推行“全員降薪20%-50%”計劃,基層員工月薪從4500元降至3000元,導致熟練工流失率超40%。新招聘員工未經培訓直接上崗,出現保安態度惡劣、維修拖延等問題,員工消極怠工成為普遍現象,業主滿意度從78%暴跌至43%。這顯然就是企業高管缺乏對于人力資源管理的基本認知,將人力成本視為“可壓縮負擔”,而非核心競爭力載體。2.3 過度智能化替代人文溫度:技術異化的認知偏差有的物業高端小區全面啟用AI人臉識別門禁,裁撤全部前臺接待人員。系統頻繁誤判業主身份,且無人工應急通道,獨居老人因系統故障被困門外2小時,引發群體性質疑。技術應用未平衡效率與人性化需求,物業以“降低成本”為由,不斷減少人工值班服務,忽視老年群體適應性。某物業上線智能客服系統,80%業主咨詢由AI應答,但機器人無法處理復雜訴求(如管道滲漏責任界定)。業主多次轉接人工未果后,在社交媒體發起“抵制AI物業”話題,企業品牌形象嚴重受損。2.4 通過投資經營他業養正業:荒謬絕倫的經營邏輯物業服務管理行業的本質就是為了滿足業主住戶對于建筑物的正常使用需求。四保一服模式一直以來都是業主對于物業服務管理的核心需求。業主決定炒不炒物業公司魷魚,取決于基礎的四保一服有沒有做到業主住戶滿意,取決于保安有沒有禮貌,客服有沒有微笑,維修及時不及時,綠化有沒有及時補種修剪,而不是取決于物業公司的養老服務好不好,社區食堂菜味辣不辣,賣不賣瓜果酒水蘿卜白菜。

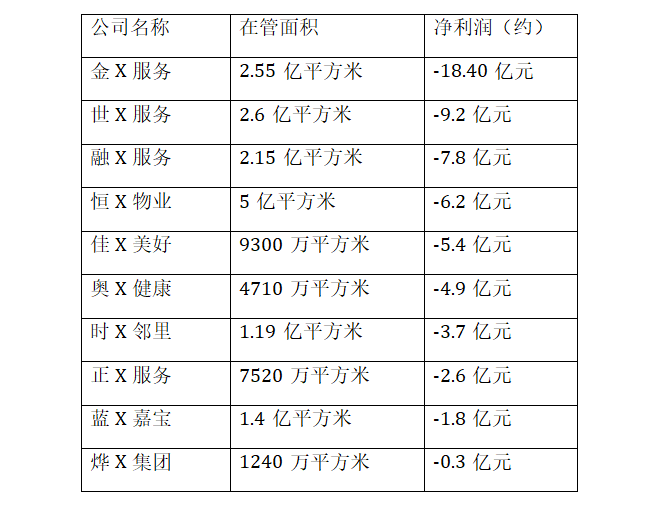

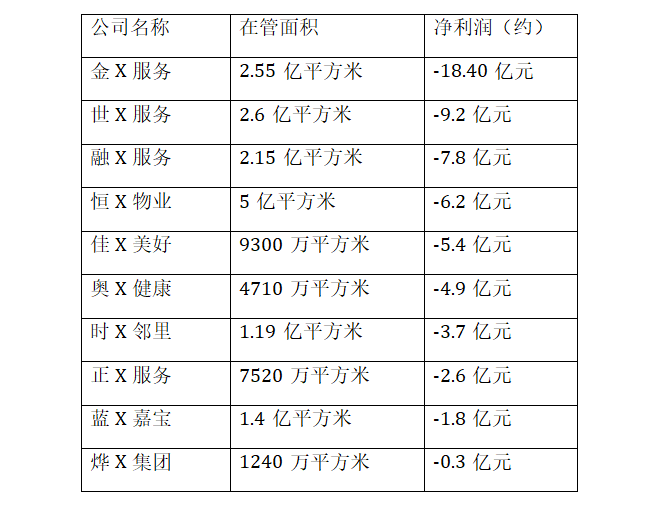

全國物業管理住宅小區,一二線代表城市管理費標準平均每平米2元錢,即使利潤率只有5%,那每平方米的利潤每年也有1.2元錢,專心致志搞四保一服,管理1000萬平方米建筑面積規模的企業,年盈利也可達1200萬元。然而很多頭部企業卻因為盲目擴張、多種經營、豪邁上市或金爸拖累等原因,連利潤都沒有。現在很多行業協會,乃至地方政府基于好大喜功,大力鼓勵物業企業上市,倡導提高物業管理市場集中度,忽視業主需求。其實物業管理這種基礎民生服務,事關基層社會治理,本來就不可能因規模發展而利潤大幅增值,根本不適宜機會投資。事實證明,物業企業上市除了造就了這些企業盲目擴張、高管漲薪、聲名鵲起外,并沒有給業主帶來任何物業服務品質期待的滿足,也未給這些企業帶來利潤的增長,更沒給物業管理行業帶來好名聲和健康發展。很多頭部企業上市圈錢后,為了實現規模快速擴張,砸重金收購兼并,帶資進場,承諾以投資填補替代業主維修基金功能,在業主心目中造就物業管理行業屬于暴利行業的假象。這些企業進駐并購項目后,為了快速回籠投資,就采取惡意套去維修基金、減員降本、外包轉嫁風險、外包壓低人工成本、偷工減料,結果造成服務水平快速下降,社區服務溫度流失,業主住戶滿意率下降,政府支持度減小等惡果。這些企業以一己之虛名,帶動整個行業競相內卷入坑,使物業管理行業在社會上臭名昭著,被輿論喊打喊殺,要求取締消滅。例:2022年部分上市物業服務企業在管面積和凈利潤(參考網絡公開信息)

究其根本,物業管理行業發展困局,是由于物業管理行業自身中高層經營者缺乏對于行業發展、企業經營、客戶需求的科學認知所造成的,更深層次的原因,是物業管理行業自身中高層經營者自私自利、好大喜功、盲目沖動的心智模式造成的。物業管理行業要破解困局,必須從提高物業管理行業自身中高層經營者的心智模式水平,重塑物業管理行業發展和物業服務企業經營的底層邏輯和經營思維。真正理解業主對于物業服務的核心需求,真正以業主滿意度為物業服務的評價體系,真正洞察業主需求已經從溫飽時代的物質基本需求向精神價值需求的轉變趨勢,推動物業服務企業經營者思維,回歸基本服務,加強業主互動,學會標準溝通,增進服務溫度,創造精神價值。任何人類組織的產生,都是因為它有利于人類的健康持續發展。一個行業或企業的經營發展,根本無法造福于就業于這個行業或企業的員工,就必定走上絕路。沒有幸福感、安全感、自豪感的員工,是無法帶給客戶幸福感、安全感、自豪感的。物業管理行業自身中高層經營者,要重塑對人的認知,重新做人,把企業員工幸福當做企業發展的目標,至少是最重要的目標使命之一。給予員工滿意的待遇保障,給予員工機會,讓員工有機會完成,從牛馬奴隸轉向企業主人的角色轉變。物業管理好不好,從來都不是物業企業單方面的事情,唯有通過標準溝通,促使物業管理相關各方——政府、業主、其他行業等,對于物業管理形成健康發展理念的認知,推動有利于物業管理行業發展的健康社會環境、立法環境、共生環境。通過硬性市場法律政策管理、上下游產業以及業主的市場認知提升、行業市場競爭自律,共同推動物業管理市場生態綠化。物業服務管理永遠不會成為高科技公司,而是會成為高科技技術應用大戶。物業管理行業應該以業主需求層級升級洞察為核心,以業主對物業服務水平的核心需求滿足為依據,以保障人際關系鏈接和服務人文溫度保障為指導,引進和研究靠科技智能技術在物業管理領域的技術應用,而不是為了要成為科技公司,為了節約成本,為了品牌噱頭而去把物業管理公司變成高科技公司、養老公司、餐飲公司、投資公司。

.png)

.png)